Willkommen in der Europagemeinde Draßburg

Parteienverkehr/ Bürgerservice:

Für persönliche Vorsprachen und telefonische Anbringen gelten grundsätzlich folgende Parteienverkehrszeiten:

|

Montag

|

08:00 - 12:00 Uhr

|

13:00 - 16:00 Uhr

|

| Dienstag - Mittwoch | kein Parteienverkehr | |

| Donnerstag | 08:00 - 12:00 Uhr | |

| 13:00 - 16:00 Uhr | nur nach vorheriger telefonischer Vereinbarung | |

|

Freitag

|

08:00 - 12:00 Uhr |

Öffnungszeiten Altstoffsammelstelle:

|

Samstag

|

08:00 - 11:00 Uhr |

AKTUELLES

Wir halten Sie stets am Laufenden. Hier finden Sie aktuelle Neuigkeiten rund um unsere Gemeinde.

OSG – DER ORTSKERNGESTALTER: Modernes, leistbares Wohnen mit umweltfreundlicher Infrastruktur im Herzen von Draßburg

In der burgenländischen Gemeinde Draßburg nimmt ein zukunftsweisendes Wohnprojekt Gestalt an: Mitten im Ortskern entsteht neuer, leistbarer Wohnraum – modern, nachhaltig und perfekt an die bestehende Infrastruktur angebunden. In enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde setzt die Oberwarter Sie...

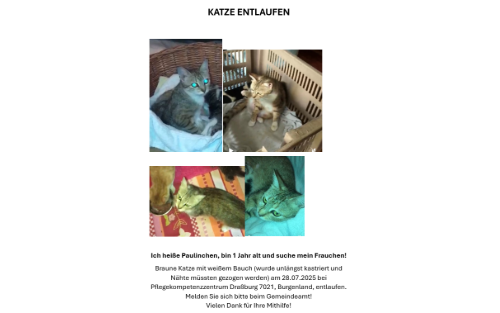

Katze entlaufen!

Ich heiße Paulinchen, bin 1 Jahr alt und suche mein Frauchen!Braune Katze mit weißem Bauch (wurde unlängst kastriert und Nähte müssten gezogen werden) am 28.07.2025 bei Pflegekompetenzzentrum Draßburg 7021, Burgenland, entlaufen. Melden Sie sich bitte beim Gemeindeamt, wenn Sie Paulinchen gese...

Brunnen: Baden verboten!

Liebe Draßburgerinnen und Draßburger!Aus gegebenem Anlass erlauben wir uns darauf hin zu weisen, dass das Baden im Brunnen aus Sicherheitsgründen verboten ist! Wir danken für Ihr Verständnis! Die Gemeindeverwaltung

AKTUELLE AMTSTAFEL-BEITRÄGE

Maßnahmen gegen die Verbreitung der Maul- und Klauenseuche

Für nähere Informationen siehe beigefügtes Dokument.

Kundmachung Waldbrandverordnung 2025

AKTUELLE VERANSTALTUNGEN

Die nächsten Veranstaltungen auf einen Blick. Oder schauen Sie einfach unseren Veranstaltungskalender durch.

-

20.09.2025

ZUR VERANSTALTUNG

Genusswandertag am Kogelberg, Marzer Kogel -

04.10.2025

ZUR VERANSTALTUNG

Hubertusmesse, Hubertuskapelle -

26.10.2025

ZUR VERANSTALTUNG

Wandertag des ASV, Draßburg -

29.11.2025

ZUR VERANSTALTUNG

Glühweinstand ASV, Sportanlage

AKTUELLE GEMEINDEZEITUNG

Werfen Sie direkt einen Blick in unsere aktuelle Gemeindezeitung.

Verwendung von OpenStreetMap

Diese Seite verwendet den Kartendienst OpenStreetMap, um Ihnen den Standort der Gemeinde anzuzeigen. Anbieter ist die OpenStreetMap Foundation, St John’s Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, United Kingdom.

- Um die Kartenfunktion nutzen zu können, wird Ihre IP-Adresse an die Server von OpenStreetMap übermittelt.

- Die übertragenen Daten werden in der Regel auf Servern in Großbritannien oder den Niederlanden gespeichert. Der Betreiber dieser Seite hat keinen Einfluss auf Speicherung oder Löschung dieser Daten.

- OpenStreetMap kann zum Zwecke der einheitlichen Darstellung von Schriftarten das Analysetool Piwik (Matomo) einsetzen. Beim Laden der Karte lädt Ihr Browser die dafür benötigten Dateien in den Browsercache, um Texte und Schriftarten korrekt darzustellen.

- Die Nutzung von OpenStreetMap erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote und einer leichten Auffindbarkeit der auf der Website angegebenen Orte. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar.

- Sofern Sie eine Einwilligung erteilt haben, erfolgt die Verarbeitung zusätzlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.